一直以来,能够捧上“编制”这个铁饭碗,是很多年轻人的梦想。毕竟,工作稳、福利好、退休有保障,再加上环境舒适、少加班,简直是“安稳人生”的标配。不过这几年,事业编的改革一步步推进,那些我们以为永远不变的“铁饭碗”,正在悄悄改变。

现在,已经有四类岗位逐渐退出编制体系,全面转向劳动合同制。它们分别是:社区工作者、基层医护人员、高校教师和公共文化机构人员。这不只是改个名字那么简单,还涉及到管理方式、考核办法,甚至是我们对“好工作”看法的彻底转变。

一、社区工作者:不再是铁饭碗,服务得好才能留下来

图片来源网络

社区工作者平时在街道、居委会干活,处理的事情特别杂,从社保民政到邻里调解都得管。改革之后,这些岗位大多数不再有编制,全部改成签劳动合同。人少了,活却没少,要想续签合同,就得实实在在为社区居民服务、拿出成绩。一旦考核没过,工作可能就保不住了。

二、基层医护人员:合同制一样可以同岗同酬

像乡镇卫生院、社区医疗服务中心的医生和护士,也在慢慢告别编制。新人进来一律签合同,老员工也要接受年度考核,不达标同样会下岗。但别担心,合同制不等于待遇变差。现在很多地方都强调“同工同酬”,在职称评定、晋升机会和工资福利上,编内编外逐渐拉平,做得好一样有发展。

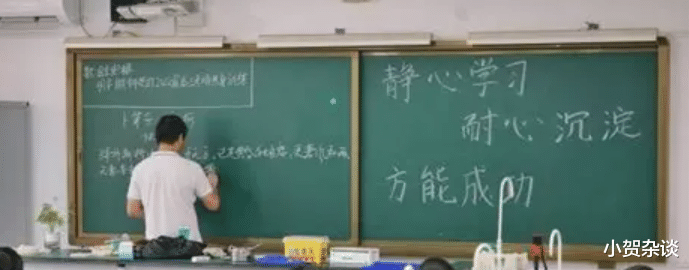

三、高校教师:没编制了,科研和教学能力说话

以前,高校教师是大家眼中又稳定又体面的工作,有寒暑假,压力还不大。可现在很多大学都改了制度,新来的老师不再给编,全部实行合同聘用。能不能留下,就看科研发了几篇文章、教学反馈怎么样、学生评价好不好。达标了可以签长期,不合格就得走人。这样一来,老师们也得不断学习、提升自己,高校的人才流动也更健康了。

四、公共文化机构人员:大多数岗位已经合同化

图书馆、博物馆、文化馆这些单位,如今只有管理岗还留着编制,占多数的专业岗和服务岗基本都转成合同制了。有数据显示,超过七成的业务类岗位现在已经不设编制。这样做的好处是人能流动起来,服务效率提高了,政府的财政压力也减轻了。

那么,为什么一定要改革编制?

其实说到底,这场改革不是为了削减福利,而是让公共部门的管理更现代、更灵活。一方面,减少编制能帮政府控制开支,把人力配置在更合适的地方;另一方面,引入竞争和淘汰机制,也能打破过去“进去就躺平”“干好干坏没人管”的状态,让大家更有干劲、更愿意创造。

对我们打工人来说,没了编制,确实压力大了、不确定性多了,但机会也更公平了——只要你有能力、肯干活,不管有没有编,都能拿到应有的回报,也不怕没路走。

所以说,“铁饭碗”没了,不代表人生就没保障了。真正的稳定,不是你站在多牢固的碗里,而是你有多大的本事。在这个变化越来越快的时代,只有持续学习、不停适应,才能一直站稳脚跟。

盛达优配app-杠杆配资-配资炒股什么意思-炒股加杆杆的平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。